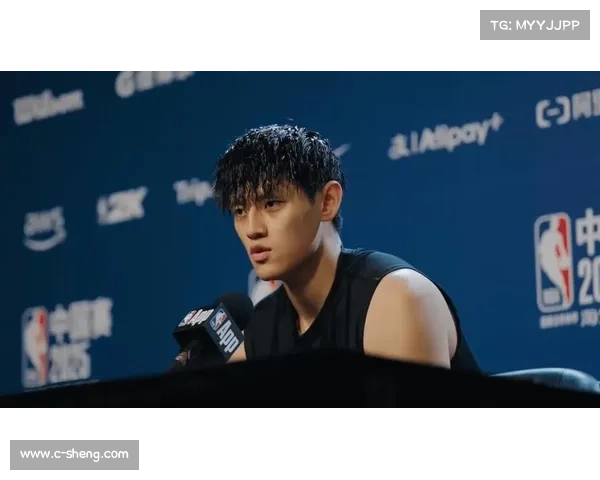

在近期一则媒体人的爆料中,关于“决胜时刻篮网全队起立,唯有曾凡博独自坐在板凳上”的描述迅速在球迷与媒体圈内引发了广泛热议。这则消息一经传播,立刻引起众多关注:到底当时真实情况如何?为何在关键时刻球队其他成员都起立,而曾凡博却没有?其中是否存在内在矛盾、团队分歧或战术安排?这件事不仅涉及球场之上的表现和纪律,也触及到球员之间的尊重、队内文化、媒体舆论对球员心理的影响等等多个层面。本文拟从以下四个方面入手:首先探究该爆料的真实性与可能来源;其次分析该事件在团队文化与队内关系上的潜在意义;第三从球员角度思考曾凡博所处的处境与选择;第四审视媒体舆论与公众解读在其中所起的作用。通过系统剖析,我们试图还原背后可能的真相,并反思这类“爆料式”话题在体育语境中对球员、球队和舆论生态带来的深远影响。

首先,我们必须审视这条爆料本身的可信度。媒体人在缺乏第一手视频或官方记录支持的情况下发出“决胜时刻篮网全队起立唯独曾凡博独坐”的描述,很可能存在夸张、断章取义或信息来源不完善的情形。

其次,假如确有其事,必须进一步问:是什么人作出爆料?是队内人士、教练组、还是旁观者?不同来源带来的可信度差异极大。如果是队内人士暗中泄露,那么或许反映真实的内部张力;若只是外围媒体揣测,则可能是无中生有。

再者,一个理性的审查还要考虑录像、比赛回放、官方记录、球员赛后采访等佐证材料的存在情况。如果没有有效的影像资料印证,那么该爆料就只能作为猜测性质的舆论话题,而不能视为铁证。

这一爆料在团队文化层面引起的冲击不容小觑。篮球作为群体运动,团队内部统一行动、纪律性强是普遍期待。在关键时刻多数队员起立,象征着集体尊重、凝聚力和一致性。

如果曾凡博真的没有起立,那么此举在队友眼中可能被视为不合群、不尊重团队氛围,甚至偏离常规规范,进而可能影响信任感与互动默契。

另一方面,也可能存在某种默契或隐性安排:教练或队友出于战术安排、保护球员、心理考量等原因允许其保持不同动作。这会显现球队包容性与内部弹性,但同时也可能被外界误读为不一致。

此外,这样的事宜还可能反映出队内关系松紧、相互尊重与层级结构的问题。若是年资、角色定位或语言沟通不畅造成了这种“异动”,可能暴露团队治理与人际关系的隐患。

从曾凡博的角度来看,他可能在当时面临多重压力。一方面,他是被注目的对象——媒体爆料让他的行为举动被放大审视。若他起立,却被刻意忽略或“反讽”可能被曲解;若不随大流起立,又可能被指责为脱节。

若他确实选择继续坐在板凳,这可能是出于战术指令或教练安排。比如,教练可能为了减少干扰、让其保持平静或集中注意力,不希望他在关键时刻受到额外压力和目光焦点。

当然,他也可能是情绪、身体或心理上的不适导致无法立即跟上动作节奏,这在高压比赛环境中并非不可想象。这样情况下,他的“慢动作”不应简单被解读为“拒绝起立”。

最后,作为年轻球员或角色球员,他的地位和氛围可能本就与主力有差距。在群体压力、观望心理和个人定位之间,他可能处于尴尬的中间状态,很难在瞬间做出“最明智”的选择。

媒体在体育圈中扮演放大器的角色。这条“独坐”的爆料一经发出,就极易被放大、被再加工、引发二次传播。而媒体为了吸引眼球,有时倾向于强调“对比”效果、制造“戏剧性”。

公众舆论在这种背景下往往趋于极端:有人立刻批评曾凡博“缺乏团队意识”,有人则为其鸣不平,认为媒体在剪辑叙事上有偏颇。双方言辞激烈,往往忽略比赛本身的复杂性与运动员的真实处境。

此外,舆论还可能对曾凡博心理造成二次伤害。若舆论一边倒地将责任归到他个人,可能使他在公众面前形象受损,甚至对其未来心态与发挥产生负面影响。

再者,我们还应警惕舆论风向被商业、话题需求、关注度驱动的倾向。越是情绪化、极端化的话题越易传播,而这与事实的复杂性往往背道而驰,是舆论生态的病灶之一。

BG大游官网总结:

总体而言,这条关于“决胜时刻篮网全队起立唯有曾凡博独坐”的爆料,首先必须以审慎态度对待其真实性。若无确凿证据支持,它应被视为一种媒介叙事,而非既定事实。其次,这类爆料的流传与集中聚焦,折射出团队文化、队内关系、球员角色定位之间的张力,也提醒我们关注运动队内部治理与人际沟通的复杂性。从曾凡博的视角看,他可能处于多重矛盾与压力交织的状态,其行为选择并非单一性质的“缺席”或“对抗”。在媒体与公众舆论层面,该事件展示了信息放大、极端解读与二次伤害的风险。最终,这起事件并不仅是球场上的一幕,而是体育媒体机制、团队治理与公众态度共同交织的一个缩影。对于未来,我们应以更加理性的眼光看待此类爆料话题,既不盲从传播,也不一味否定,而是努力在事实、情境与价值之间保持审慎与平衡。